|

MGC ピースメーカー

|

ここ数年月間GUN誌くろがね先生のモデルガン銘鑑に加え、極初期のモデルガン(実際フューブレー改造のコマンダーやベレッタは、話には聞いたことはあっても鮮明な内部写真は見たことはなかった)までスポットが当てられ昔のモデルガンを知りたい人には堪らんという状態になっている。

現在では欲しければオークション等でほとんどの物が手に入る時代だが、これらで取り上げられる金属モデルガンは2度の規制のなか適法なモデルガンのみが対象で今から入手しコレクションすることは不可能なのだ。

しかも、1971年の第1次規制前の黒の時代のモデルは現在そのままでは所持しているだけでも違法である。

しかし、銃刀法の規制を逃れるには、規制前から所持していたものを表面を白又は黄色(金色は可)にし銃身を完全に閉鎖すれば適法となる。販売目的がなく所持するだけなら目的が無く構成要件から外れる。つまり目的犯ということ。

そこで、今回我家に在った71年規制前のMGC・S.A.A.(ピースメーカー)、それも初期のものをレポートする。とはいえMGCのピースメーカーはかなり長期にわたって販売されたモデルであり度々改良されていた。

1969年頃にはシビリアン、フロンティア、キャバルリー、バントラインの4種類の銃身モデルがスタンダードであり、当時はM1911ガバメントと並んで人気モデルの一つであったと思われる。

さて、今回レポートするピースメーカーは比較的初期モデルであることは確かだが、部品が後の時代のものも取り付けられていることを指摘しておきたい。そういう意味ではオリジナル・モデルとは言えないかもしれないが、私が知り得た範囲で初期の姿を明らかにしたいと思う。

それから、このレポートを掲載してから旧モデルに詳しいM氏から新たな情報を頂き及びモデルガン銘鑑Vol.48でもMGCピースメーカーが取り上げられたのでそれらを反映した内容に追記したい。 |

|

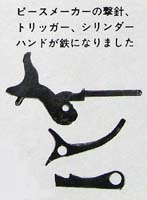

基本的フォルムは絶版になるまで同じだ

と思うが、細かい点に違いがあったようだ。

例えば、ハンマーやシリンダー・ハンド等の

部品に始まり、第1次規制後の虹色メッキ

時代には外観上の違いとしてエス・スクリュ

ーは省略されモールドとなったりしている。 |

|

メインフレームの3本のスクリューの太さが

異なる。

トリッガ-はスチール製なので別売品だろ

う。

木製グリップ(当時600)、半加工角グリ

ップ(当時¥400)はMGC純正。

模様が本来着色されていないため半加

工というのだと思う。 |

|

|

MGCのピースメーカーの発売時期は正確には知らなかったが、1967年の発売で、日本最初の本格的S.A.Aだったそうだ。

後発の2代目CMC(68年)のグリップフレームが2ピースになっていたり進んだ構造になっていた訳だ。

MGCのピースメーカーのグリップフレームは一体構造だったのでワンピースグリップは取り付けられなかったが、51ネービーのグリップフレームは2ピースのうえネジ位置も同じなので交換することでワンピースグリップ仕様に出来たのが面白い。

私が初期型と決めつけたのは王冠マーク(1969年)も入っていないことから更に古いモデルと推定し、シリアルナンバーが「F01171」となっており若いナンバーだと思ったからである。

その後ネットでMGCのピースメーカーを取り上げるブログを発見し、その記述によると初期の中でも極初期のものはメインフレーム左側の刻印が「Cal.44-40 Long Colt」となっていてその後Coltが「blank」に変わったのだそうだ。

シリアルの「F」の意味はわからないが、AとかBを付けた後に5桁あるのだとしたら、数十万挺目のピーメということかもしれない。それはそれで凄いことだが・・・・

そして、初期のピースメーカーは表面が黒染めではなく金属M16のパーカー風仕上げのような色をしていたらしい。内部の塗り残しの部分の色からの判断だが、黒染めと明らかに違いM16のような色なのだ。

銃身の刻印「FRONTIRE SIX-SHOOTER Cal.44-40」も小さい打刻印となっており、1970年頃の太い大きな型彫りとは異なっている。

ハンマーは、CMC金属ピーメと同様太いファイアリングピンで実銃とはかけ離れた形だったが、1970年ぐらいになると写真のハンマーのタイプに改良されたらしい(もちろん当時は黒染め)。このピーメにはメッキされた規制後のハンマーが付いている。というよりハンマーは消耗品ゆえ交換されたのだと思う。

|

|

|

| 上写真、バレルの小さな打刻印、鬼印の平玉火薬だけでなく、エバ・ニューも使えた |

|

|

左写真はフレーム左側、ランパン・コルトのマークとCal.44-40 Long brank、MGC

MAN

UFACTORYの刻印 昔の刻印はこんなものだった。

右写真、MGCピースメーカーのカートリッジ、M73と供用だった、MGCの弾頭部、火薬を詰めすぎ

るとシリンダーに入らなくなる。MGCホルスター用飾り弾は1発¥50だった。

<参考>CMCピーメ1次規制前の飾り弾(フルサイズで装弾可能)、底部の刻印 |

|

|

|

左写真、ハンマ-は改良後で且つ第1次規制後のもの。右側は旧型ハンマー。

中写真、71年MGCニュースに載っていたパーツ群、ハンドは取説のパーツリストの図の形と明らかに

異なり後期はこの形のハンドだったのだろう。

右写真はメインフレームの3本の太さの異なるスクリュ-、1番細いのが初期型、2番目が後期型ということ。 |

|

グリップフレームはMGC独自のアレンジで一体型でありメインスプリングもコイルスプリングが使われており、実銃とは異なる構成となっていた。これは作動性重視のMGCらしい特徴であった。

さらに、このグリップフレームは仕上げから考えて別売のゴールド・タイプ(当時¥1200)が装着されているようだ。

今では銀色に近くなって表面も曇ってしまっているが、当時は黒いモデルがスタンダードで、シルバーやゴールド・モデルはワンランク上のグレードだったのだ。

71年の大判カタログには、木製グリップ(¥700/¥800)のグレード違い(取説の木製グリップ¥600と値段が異なっている)が載っている。何故かメダリオン入りのケミウッドグリップ(¥400)が別売アクセサリーとしても出ていた。

また、メインフレームのトリッガ-・スクリューやエス・スクリューが69年頃のモデルより細いスクリューが使われており、我家のピーメを見てみるとハンマースクリュー以外の2本は本来同じ太さが使われているはずなのに異なっているのが不思議だ。おそらく破損して改良型の太いボルトに改修されたものだと考えられる。そのため3本のボルトが全部太さが異なっているのである。

シリンダーハンドもスチール板を曲げた簡易なハンドが装着されている。実際初期型が最初からこのハンドだったかは不明だが、ゆっくりとハンマーを起こしたりしなければ作動に全く問題ない。

パーツリストで見ると明らかに違うハンドのイラストになっている。71年頃にはハンドもスチールに変更されたようだ。なお、板バネハンドについて情報を頂いた。早撃ち用に交換する場合があったとのこと。ハーフコックでのシリンダーの回転が超スムーズになるそうだ。P38の部品が流用されたらしい。

フロントサイトのブレードが低いのもホルスターから抜き撃ちしやすいよう削られているからだろう。本来はもっと長いはずだ。

|

|

|

|

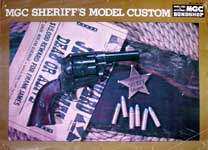

写真左、1971年規制前のPMの取説(1969年頃のもの)

写真中、71年規制直前のMGCニュース(3月15日発行)に載った CAVALRYカスタム(¥10000)の広告、ネービー・カ

スタム(¥12000)、フロンティア・カスタム、シビリアン・カスタムは¥9000という値段が出ていた。夢のような絶頂の金属時

代だったことが伺える。

写真右、70年末頃のMGCカスタム、シェリフズのチラシ |

|

簡単なレポートだが、71年規制前のMGCピースメーカーの規制前型には時期によって色や刻印、内部の部品が異なっていたといえよう。

1967年から生産メーカー倒産まで存在していたとすれば、第1次規制前の段階で法規制に係る部分以外はほぼ完成していたとも思える。そうだとすると規制直前のものを金色、銃口閉鎖した形で最後まで継続していたのではないかと想像してしまう(もちろん刻印などの省略はあったと思う)。

つまり、67年から71年まで規制前型と長く続く規制後型の二つに大きく分けられるだけなのかもしれない。そうすると発売期間全体から考えれば規制前の時期すべてを初期型ということになるのか?、規制前の初期頃を初期型というのか?、難しい問題になってしまう。

こういう問題は専門家にお任せするとして、我家のピーメは、1969年の王冠マーク時代(全てかどうかは判然としないが太いスクリューが使われているのを見たことがある)より前で細いスクリューが使われていた1968年頃のものではないかと今は推定している。

また、当時の遊びの範疇に部品交換によるカスタムが現在同様存在していたことも分かったと思う。

そして、71年規制直前にはMGCオリジナルのシェリフズモデルや51ネービーのカスタムも作られ最後の威光を放っていたのだった。合掌!

コクサイが最近始めたガンブルー仕上げのHWのような方法で当時の銘作モデルの型を使って復刻したなら往年のモデルが現在に蘇ってオジサン達も喜ぶだろう。困難な問題があるんでしょうね。 |

参考:GUN誌2005年8月号/2006年9月号モデルガン銘鑑Vol.35/Vol.48

HEROSUNGさんの秘密探偵ウェスタン(http://herosung.exblog.jp/i2

M氏より情報頂きました。thanks

|

| 作成日2006年3月 |

|